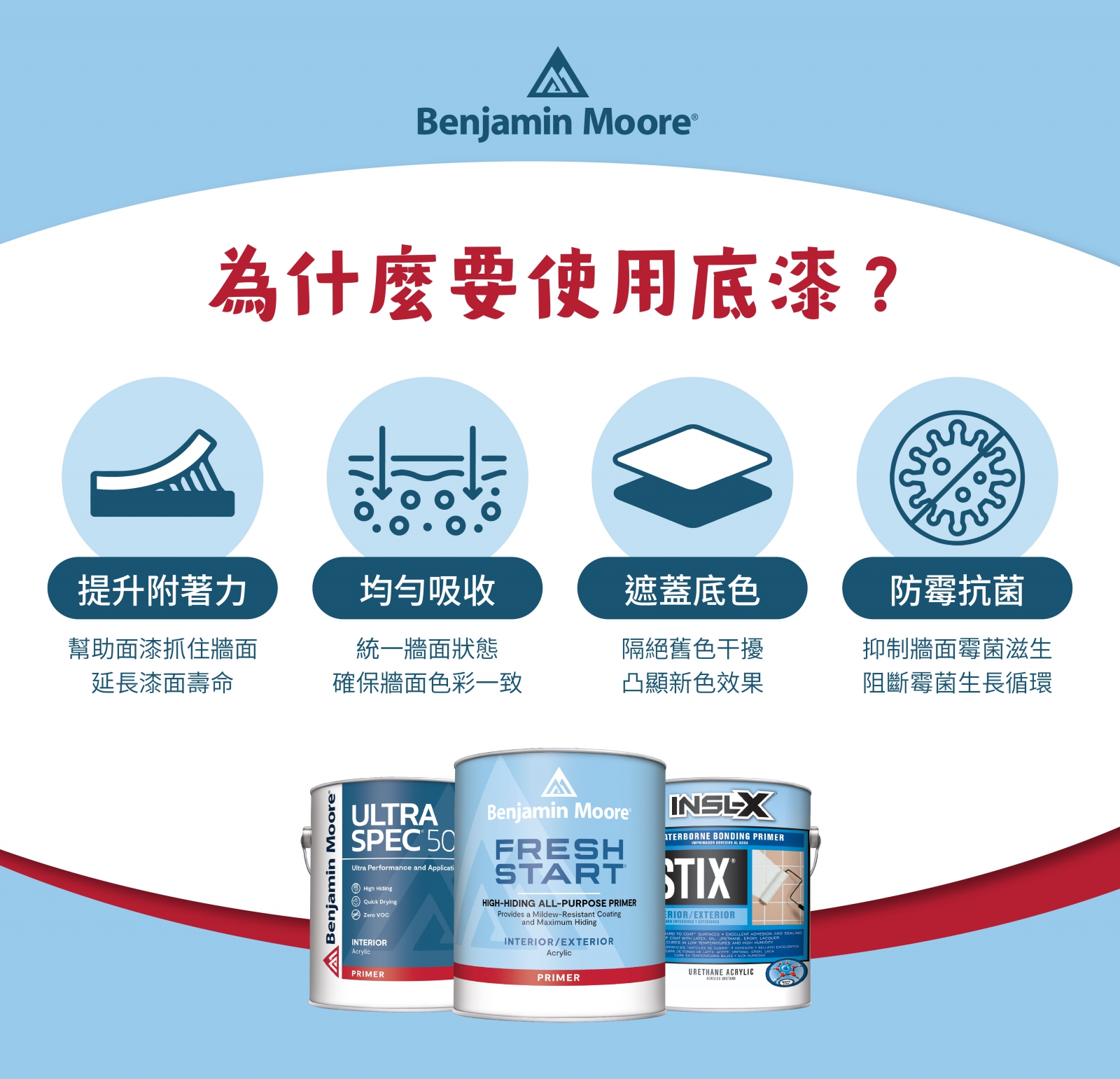

介面底漆 Primer 是塗裝工程中「看不見卻至關重要」的基礎,

專業介面底漆能解決新舊牆面差異、汙染滲透與牆體病灶,確保面漆色彩飽滿、持久耐用。

新牆(吸收力強)或舊牆(顏色不均)透過介面底漆讓密度、乾燥速度一致,讓面漆顏色更均勻飽滿。

新水泥牆或石膏板:毛細孔多,吸水性強 → 油漆容易「被喝掉」,顏色變淡。

舊牆或補土處:吸收率不一,有些地方快乾、有些地方慢乾 → 出現深淺不均。

底漆中的「樹脂」與「封閉劑」會滲入毛細孔,把牆面吸收率調整到比較一致。

上面漆時,每一個地方的乾燥速度、吸收能力就接近,顏色表現才會平均。

👉 簡單比喻:就像畫畫前先上一層「石膏底布」,不然顏料會被布料吃掉,顏色很難控制。

舊牆有深色漆、煙漬、鉛筆畫痕,直接上淺色面漆時會「透出來」,這是因為淺色漆本身的「遮蓋力」有限。

介面底漆通常添加了「高遮蓋力的二氧化鈦」和封閉樹脂,能把舊色隔離。面漆塗上去時,就不需要和深色背景「打架」,只要專心呈現自己的色彩。

👉 比喻:底漆就像畫布上的「白底」,先把背景清空,讓後續的色彩能完整呈現。

| 面向 | 有使用介面底漆 | 未使用介面底漆 |

|---|---|---|

| 顏色表現 | 顏色飽和均勻,不易吃色 | 基材吸收不均 → 面漆被吸乾,顏色忽深忽淺 |

| 遮蓋舊色 | 深色、污漬、塗鴉不透出 | 直接上淺色時容易「透底」,甚至要多塗 2~3 遍 |

| 表面穩定性 | 漆膜成形更完整、狀態一致 | 基材不均 → 局部成膜不良、提早老化 |

| 抗鹼抗濕 | 隔絕鹼性與潮氣,降低壁癌風險 | 新拌水泥或潮濕牆易起泡、鹼害、白華 |

| 裂縫修飾力 | 可跨越輕微髮絲紋,調整補土吸收率 | 修補處易穿幫,與舊牆色澤落差明顯 |

| 附著力 | 「黏著中介層」讓面漆抓得更牢 | 抓不住基材,日後較易剝落或起泡 |

| 塗裝壽命 | 膜厚完整、功能完整性高 | 乾膜不足且不均 → 容易粉化、退色 |

| 整體成本 | 一次做好省維護,返工率低 | 看似省料,但後續維修成本更高 |

介面底漆能「把基底變穩、把問題隔離」,因此既能減少牆面病灶,也能讓整個漆面活得更久。

新拌水泥高 pH 值易造成面漆樹脂被「皂化」分解;結構水分上升會將鹽分帶到表面形成白華。

介面底漆特性:

▸ 抗鹼封閉特性:在高 pH 基材上形成穩定中介層,降低鹼害。

▸ 透濕型配方:允許潮濕環境(如北向牆)的水氣逸散,避免濕氣被封死。

▸ 乳膠介面底漆:可跨越 <0.3 mm 的髮絲裂紋。

▸ 調整底材密度:針對批土補洞區域,統一調整吸收率,避免「穿幫」。

介面底漆把「基面吸收率、表面能、化學環境」先調整到對面漆友善的範圍,讓面漆能以適當的膜厚:

▸ 更強的附著力:降低起泡、剝落機率。

▸ 更穩的成膜:避免被基面過度吸料,防止「乾膜太薄」導致過早失光、粉化。

▸ 更好的耐候與清潔性:具備足夠且均勻的乾膜厚度,抗 UV/耐刷洗接近塗料功能理想狀態。

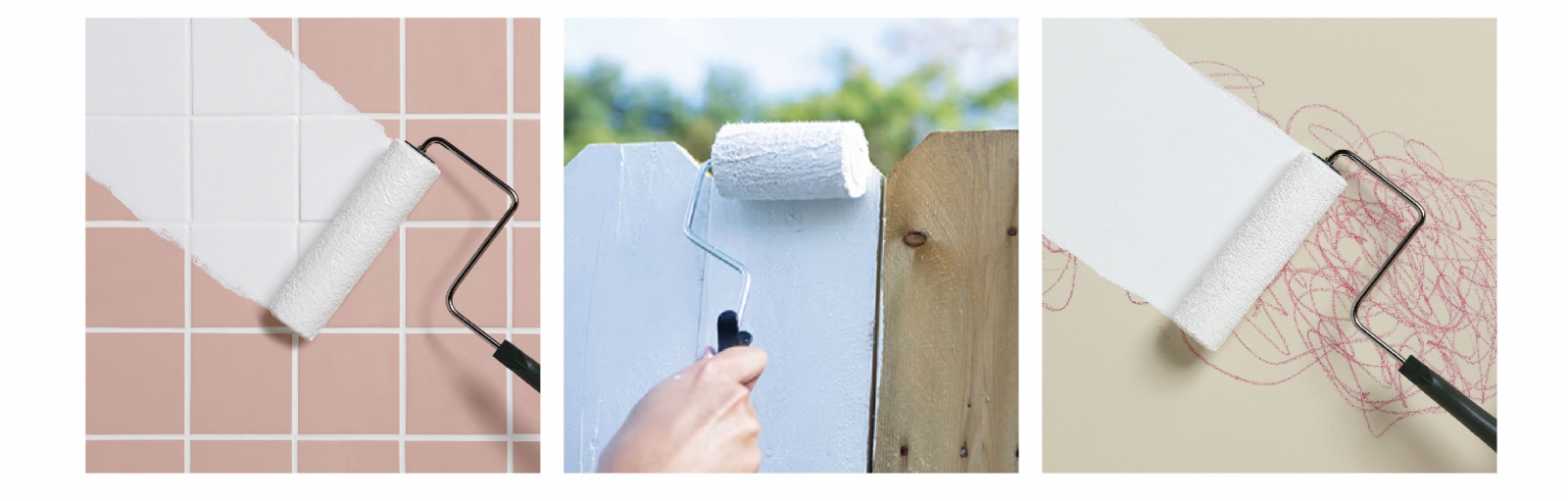

▸ 新建牆面:水泥牆或石膏板,毛細孔吸收率高,必須先依據不同底材材質封底。

▸ 重新粉刷:舊漆剝落或顏色過深,清除欲剝落的舊漆很重要,底漆才能有效抓附+遮色。

▸ 特殊材質:金屬、玻璃等表面,可以使用 特殊介面底漆 STIX Primer 提升附著力。

▸ 潮濕問題:介面底漆具有防霉抗菌配方,可輔助抑制發霉。

▸ 選對底漆:水泥牆面、矽酸鈣板、木頭、金屬、磁磚、玻璃,針對不同底材有不同配方。

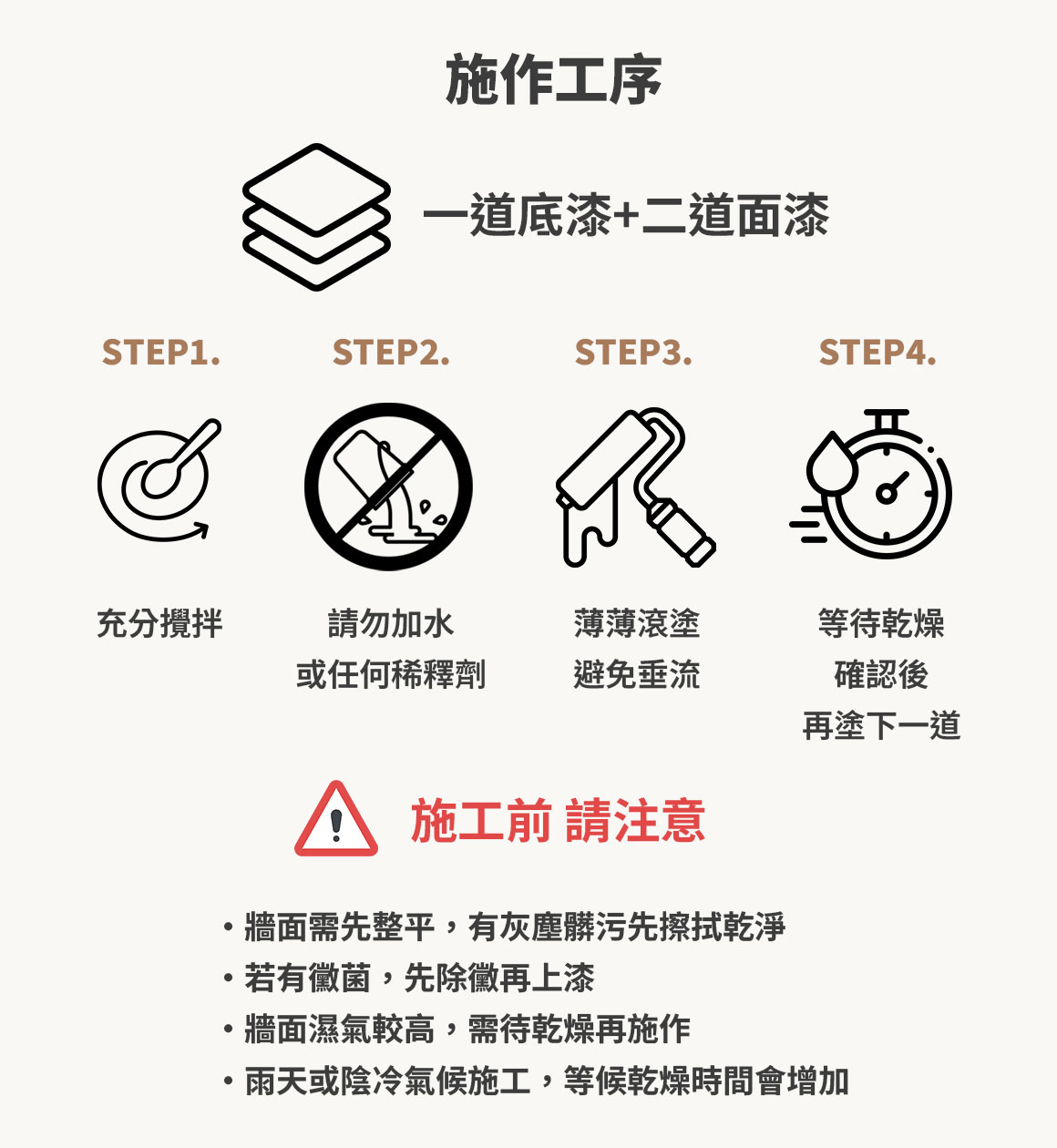

▸ 確保基底乾淨:施工前徹底清潔牆面,避免灰塵、油漬影響附著。

▸ 乾燥時間:底漆上完後需等完全乾燥再塗面漆。一般約 1–2 小時;雨天/潮溼時更久。

▸ 不可省略:省略底漆易導致顏色暗沉、不均,後續重刷成本更高。

底漆不是多此一舉,而是決定塗裝品質與壽命的關鍵。